卒寿ってどんなお祝い?

卒寿は、数ある長寿祝いの中の1つで、90歳を迎えた方をお祝いします。卒寿と呼ばれる由来は、漢字の「卒」が関係しています。

卒の旧字は「卆」です。見てわかるように、バラバラにすると「九十」と読めることから、卒寿となったと言われています。

卒寿が祝われるようになった時期については諸説あり、実ははっきりしていません。しかし、長寿祝いの習慣が中国から伝わり、その後日本独自の長寿祝いが発展したとされる室町時代以降だと言われています。

卒寿は、数ある長寿祝いの中の1つで、90歳を迎えた方をお祝いします。卒寿と呼ばれる由来は、漢字の「卒」が関係しています。

卒の旧字は「卆」です。見てわかるように、バラバラにすると「九十」と読めることから、卒寿となったと言われています。

卒寿が祝われるようになった時期については諸説あり、実ははっきりしていません。しかし、長寿祝いの習慣が中国から伝わり、その後日本独自の長寿祝いが発展したとされる室町時代以降だと言われています。

卒寿の他にも呼び名がある!?

実は、卒寿には他の呼び方もあります。囲碁に詳しい方はご存じかもしれませんが、卒寿は「星寿(せいじゅ)」とも呼ばれることがあります。 囲碁の正式な基盤には、縦横に19本ずつの線が引かれています。そして、361個の交点があり、星と呼ばれる黒い9つの点があります。この9つの点にちなんで、卒寿は星寿とも呼ばれています。卒寿を祝うタイミング

卒寿は、数え年で90歳を祝うお祝いです。しかし、この数え年というのが、現代人にとっては分かりにくく混乱してしまいがちですよね。 現代は、卒寿のお祝いは数え年ではなく満年齢で90歳を迎えた時でも問題ないとされており、実際に満年齢で行う家庭が非常に多くなっています。数え年と満年齢

数え年は、日本から古く伝わる年齢の数えかたです。90歳の卒寿を迎える方の多くは、数え年で年齢を数えていた方も多いでしょう。 数え年では、生まれた瞬間を1歳とします。そして、お正月に国民全員が1歳年をとります。ですから、例えば12月31日に生まれた場合、翌日には2歳になるということ。今ではなかなか信じられないことですね。 一方で、満年齢は生まれた瞬間を0歳とし、誕生日を迎える度に1歳年を重ねる数えかたですね。今は満年齢で数える方法が主流です。皆が集まれるタイミングがベスト

卒寿のお祝いは、できれば家族みんなで行いましょう。卒寿を迎える方の中には、会いたくても自分から会いに行けない状態の方もたくさんいらっしゃいます。核家族化がすすみ、子や孫と同居する家庭が少なくなった現代では、家族みんなでワイワイとした時間を過ごすことも少なくなっているのではないでしょうか。 特に、卒寿を迎える方であれば、家族みんなで同じ時間を楽しく過ごすことこそが宝物だという人もいます。ぜひ、お祝いの日には駆けつけて一緒に楽しみましょう。 卒寿のお祝いは、誕生日に行わなければならないという決まりはありません。誕生日に近い休日や大型連休、敬老の日、正月など、離れていたり仕事が忙しかったりしても集まりやすいタイミングがベストです。 もし、誕生日以外の日にお祝いを行う場合であっても、誕生日にはきちんとお祝いの言葉を伝えましょう。電話でも構いません。こうすることで、卒寿のお祝いを楽しみにしている方ががっかりせずに済みます。卒寿のシンボルカラー

長寿祝いには、それぞれシンボルカラーがあります。還暦の赤色は多くの方が知っているのではないでしょうか。 卒寿の場合、シンボルカラーは紫です。70歳の古希、77歳の喜寿も紫がシンボルカラーとなっています。紫は、長寿祝いによく用いられる色なのですね。紫はもともと貴重な色だった

紫と聞くと、あまり良くないイメージを持つ方もいるかもしれませんね。しかし、紫はとても高貴な色とされてきました。例えば、冠位十二階での最も高い位は濃い紫色、その次の位は紫といったように、位の高い人に相応しい色として認識されていました。 昔は、紫色の染料はとても取りにくく、貴重な色であったといいます。 現代でも、学術や芸術で貢献した人には「紫綬褒章」が与えられるように、紫色にはおめでたい場面で用いられています。 こうしたことから、紫は昔から高貴な人に贈られる色として知られており、卒寿を迎える方へのプレゼントは紫色のものを贈ることが定番となっています。卒寿のお祝いの仕方とポイント

卒寿祝いの方法は家庭により異なりますが、特に多いのが食事会とプレゼントでお祝いする方法です。

卒寿祝いの方法は家庭により異なりますが、特に多いのが食事会とプレゼントでお祝いする方法です。

食事会を開く

食事会を開く場合、卒寿を迎える方の状態をまず考えて、無理のない方法で行うようにしましょう。 90歳ともなると、体力が低下して長時間座っていることが難しくなったり、外出が難しくなることもあります。病気や障害、体力等を考えた上で、適した場所を選ぶ必要があります。 外食のメリットは、非日常を感じられること、手の込んだ料理や珍しい料理が食べられることなどがあるでしょう。食事会の準備にかかる手間が発生しない点もポイントです。 しかし、介護が必要な状態にあるなど、状態によっては外出が困難な人にとっては十分に安全性が確保できるかどうか検討しなくてはなりません。 一方で、自宅で食事会を開く場合は、好きな時に休息をとりながら無理のない範囲で行うことができます。介護が必要な方であっても、慣れ親しんだ自宅であればリラックスして過ごすことができます。料理の準備やセッティングなどの準備が必要となりますが、家族が揃っていれば協力しながら進めていくことができます。用意する料理や食材にも注意

卒寿を迎える方の持病によっては、食べられない食材があるかもしれません。また、塩分や糖分の制限がある可能性も考えられます。 食事会を開く際は、治療の様子や病状をよく知る家族が手配するか、本人に十分に確認をとった上で進めていくことが大切です。 また、歯の具合によって、固いものが食べられないなどの可能性も考えられます。どのくらいの固さのものが食べられるのかも聞いておくと良いでしょう。入院中・入所中の方へのお祝いは

病院に入院中であったり、介護施設に入所中の方については、病院や施設と相談しながら進めていく必要があります。外出許可がおりるかどうか、病院や施設で提供される食事以外のものが食べられるかどうかなど、勝手に判断せず相談しながら行うことが大事です。 もし、病状や身体状況によって外出が困難であっても、お祝いする方法はあります。面会ルームなどを借りて、無理のない範囲でお祝いしましょう。豪華な食事会は開けなくても、ちょっとしたデザートなどでお祝いできないかどうか、相談してみてはいかがでしょうか。プレゼントを渡す

食事会に参加できなくても、プレゼントを贈ってお祝いする方法があります。職場でお世話になった人へのお祝いや、恩師など家族以外の大切な人が卒寿を迎えた時にもお祝いしやすい方法ですね。 プレゼント選びには、いくつかのポイントがあります。詳しくは、以下でご紹介していきます。卒寿のプレゼント選びのポイントとコツ

せっかくプレゼントを贈るのであれば、心から喜んでもらえるものを選びたいものです。基本的に、卒寿祝いのプレゼントは本人が喜ぶものであれば大丈夫ですが、縁起が悪いとされるものや失礼に当たるものは避けましょう。いくら悪気がなくても、これらのものを選ぶことで残念な気持ちにさせてしまわないように注意が必要です。

せっかくプレゼントを贈るのであれば、心から喜んでもらえるものを選びたいものです。基本的に、卒寿祝いのプレゼントは本人が喜ぶものであれば大丈夫ですが、縁起が悪いとされるものや失礼に当たるものは避けましょう。いくら悪気がなくても、これらのものを選ぶことで残念な気持ちにさせてしまわないように注意が必要です。

卒寿祝いの予算は?

結論からいうと、卒寿祝いの予算は人それぞれで、いくらぐらいが正解、というものはありません。おおよその目安としては、1万円~3万円程度で用意される方が多いようです。もちろん、お祝いの方法やプレゼントの内容、一緒にお祝いする人の人数によって予算は変わってきます。記念や思い出に残るものを

卒寿のお祝いの楽しい気持ちや嬉しい気持ちが思い出として残るようなプレゼントが喜ばれます。消耗品や食べ物であっても、メッセージカードを添えれば形として残りますよね。大切なのは、卒寿を迎える方への労いや尊敬の気持ち、感謝の気持ちが伝わることです。プレゼントの品物によっては、メッセージが入れられるものもありますので、必要に応じて選んでみてはいかがでしょうか。紫にこだわるべき?

卒寿のシンボルカラーは紫ということをご紹介しました。確かに、卒寿祝いのギフトを選ぶ時、紫色のものをよく見かけますよね。卒寿のプレゼントには紫色のものを選ぶことが定番化していますが、必ずしも紫にこだわる必要はありません。 大切なのは、本人の好みです。紫色が好みでない場合には、無理に選ぶ必要はありません。品物によっては、紫色ものを見つけにくい場合もあります。こうした時は、ラッピングのリボンやシールなどに紫をさりげなく取り入れるのも良いでしょう。実用性の高いものを選ぶ

年を重ねると、必要のないものは徐々に処分し身の回りをコンパクトに整理したいと考える人が多いです。終活という言葉が流行したように、今は自らの最期を自分で考える時代です。タンスや押し入れに仕舞いっぱなしのものを少しずつ整理している高齢者は多いです。 ですから、出来れば卒寿のお祝いをするのであれば、毎日の生活が楽しくなるような実用的なものがおすすめです。機能やデザインが豊富な品物は、本人が使いやすいかどうかを意識して選びましょう。これだけは避けるべきNGプレゼントとは

卒寿に限らず、お祝いのプレゼントとして相応しくないとされるものはいくつかあります。一見、実用性が高く便利なものであっても、縁起が悪いとされていたり失礼にあたるものは避けましょう。「老い」を感じさせるもの

90歳になると、杖やシルバーカーといった歩行補助具が必要になる方も多いですね。転倒を予防し安全に移動するために、これらの歩行補助具は便利です。その他にも、老眼鏡や補聴器など、老化によって必要となるものはいくらかあります。今現在、実際に使っているものであったとしても、こうした老いを感じさせるものはプレゼントに相応しくないとされているため注意が必要です。「死」や「苦」を連想させるもの

シクラメンや櫛(くし)といったように、読み方から死や苦を連想させるものは避けた方が良いです。また、香典返しによく用いられる緑茶や、黒一色あるいは黒と白の品物も避けましょう。首からポトッと落ちる椿の花やお葬式によく用いられる菊の花も相応しくありません。踏みつけるもの

靴下や靴など踏みつけるものはお祝いのプレゼントに適していないとされ、失礼にあたるため注意しましょう。寝具については意見が分かれる

もともと、寝具については「寝たきり」を連想させるため長寿祝いには良くないとされてきました。しかし、実際には長寿祝い用のパジャマや布団を取り扱うお店もあり、悩んでしまう人もいるでしょう。上質な寝具は寝心地のよさにもつながり、特にベッドで休む時間が長い人にとっては、実用性が高く喜ばれるプレゼントになるかもしれません。このように、古くからの言い伝えと人それぞれの価値観は違ってくるものもあるため、贈られた本人の気持ちを最優先して選ばれることをおすすめします。卒寿祝いで喜ばれる人気のプレゼント

では、実際にどのようなものが喜ばれているのか、いくつかご紹介します。

では、実際にどのようなものが喜ばれているのか、いくつかご紹介します。

フラワーギフト

お祝いの席には定番とも言えるギフトです。生花でももちろん喜ばれますが、特に卒寿祝いにおすすめなのはプリザーブドフラワーのアレンジメントです。プリザーブドフラワーは、生花を特別な方法で加工したもので、水やりをしなくても長時間美しい状態を保ちます。ボックスや花時計などに既にアレンジメントされているため、そのまま飾れる点も魅力。病院入院中や介護施設に入所中であっても、花粉や匂いが出ないため周囲に迷惑がかかりません。お酒

自宅で生活しておられる方には、お酒のプレゼントもおすすめです。特に、毎日の晩酌を楽しみにしている方には喜ばれるでしょう。誰もが知るような銘酒やちょっと高価なもの、入手しずらいものなどを選ぶと特別感が増します。また、オリジナルのメッセージや名前をラベルに入れてもらえる名入れ酒がとても人気です。写真撮影・フォトフレーム

卒寿の記念日の様子を写真にとり、飾っておけるようにフォトフレームをプレゼントするのもおすすめです。もし無理がなければ、写真館に出向いてプロに撮影してもらうのも良い記念となるでしょう。家族旅行

卒寿を迎える方の体調や身体状況にもよりますが、自宅から少し離れた場所に旅行に行くのも良いですね。旅行と言えば大袈裟かもしれませんが、日帰りで無理なく帰ってこられる範囲で出掛けて美味しい食事をとるだけでも喜ばれます。移動手段やスケジュールは、卒寿を迎える方を中心に検討しましょう。趣味にちなんだもの・外出が楽しくなるもの

高齢になると、何となく気力がわかなくて趣味や外出を楽しむ時間が減ったという人も多くなります。散歩が日課であればスカーフや帽子など、実用的なアイテムをプレゼントすると毎日が楽しく過ごせるきっかけになるかもしれませんね。2020年新型コロナウイルス発生以降の卒寿祝いはどう祝う?

2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、人々の生活が大きく変化することとなりました。オリンピックの延期、テレワークの推進、外出の自粛など、想像したことのない世の中になったと感じている人もいるでしょう。 残念ながら新型コロナウイルスによって重症化し、命に関わる事態となる人も多くいらっしゃいます。卒寿を迎える方と生活を共にしている家族の方は、特に注意深く予防されていることでしょう。 新型コロナウイルスの感染リスクがあるうちは、ここでご紹介したお祝いの方法が必ずしも正しいとは言えません。例えば、外出をしてプレゼントを選ぶこと、家族みんなで外食すること、旅行に出掛けること、離れて暮らす家族が駆けつけてお祝いすること…。 残念ながら、これらの方法は、新型コロナウイルスの感染予防の観点からいうと適切ではないと言わざるをえません。 何よりも大切なのは、卒寿を迎える方やお祝いしたいと思う方の健康です。安全性が低いうちは、感染リスクをできるだけ低くすることを優先しましょう。外出を伴うお祝いを予定されていた方は、安全な状態になるまで延期されることを強くおすすめします。自宅で安全にお祝いできる方法はある!

新型コロナウイルスの感染予防をしながら、自宅で卒寿祝いできる方法はあります。これまでにご紹介した方法とは少し異なりますが、出来ることを無理なく行いましょう。 食事会を開く場合は、テイクアウトやお取り寄せを利用してみてはいかがでしょうか。もちろん、離れて暮らす家族が駆けつけることはできないため、ビデオ通話で顔を見ながらお祝いの言葉を伝えるのもおすすめです。プレゼントはインターネットで注文し自宅に届くようにすれば外出の必要はありません。2020年の卒寿祝いのプレゼントは記念日新聞の名入れ酒がおすすめ!

当店の名入れ酒は、インターネットから簡単に注文できます。外出を控えなければならない状況であっても、卒寿を迎える方にプレゼントを贈りたい方にはぴったりです。桐の箱と風呂敷に包まれていますので、そのままプレゼントすることが可能です。

卒寿のシンボルカラーにちなんで、ボトルの色は上品で美しい紫色。ラベルは本物の手漉き和紙を使用しています。

そして何より目をひくのが、ラベルに書かれる文字ですね。卒寿を迎える方の名前やメッセージを入れることができ、世界にたった1つのお酒に仕上がります。

当店の名入れ酒は、インターネットから簡単に注文できます。外出を控えなければならない状況であっても、卒寿を迎える方にプレゼントを贈りたい方にはぴったりです。桐の箱と風呂敷に包まれていますので、そのままプレゼントすることが可能です。

卒寿のシンボルカラーにちなんで、ボトルの色は上品で美しい紫色。ラベルは本物の手漉き和紙を使用しています。

そして何より目をひくのが、ラベルに書かれる文字ですね。卒寿を迎える方の名前やメッセージを入れることができ、世界にたった1つのお酒に仕上がります。

白寿は、99歳を迎えた方をお祝いする行事です。長寿祝いは、還暦をはじめいくつかありますが、もともとは中国から伝わった文化だと言われています。

日本にも長寿をお祝いする文化はあったようですが、室町時代から江戸時代にかけて中国から伝わった長寿祝いの文化が広まり、さらに日本で独自に生まれたものが重なって今の長寿祝いとなりました。

77歳で行う喜寿のお祝い以降に訪れる長寿祝いの多くは、日本発祥のお祝いだと言われています。白寿についても、日本で生まれたもののようです。

白寿は、99歳を迎えた方をお祝いする行事です。長寿祝いは、還暦をはじめいくつかありますが、もともとは中国から伝わった文化だと言われています。

日本にも長寿をお祝いする文化はあったようですが、室町時代から江戸時代にかけて中国から伝わった長寿祝いの文化が広まり、さらに日本で独自に生まれたものが重なって今の長寿祝いとなりました。

77歳で行う喜寿のお祝い以降に訪れる長寿祝いの多くは、日本発祥のお祝いだと言われています。白寿についても、日本で生まれたもののようです。

白寿は、99歳のお祝いではありますが、数え年で99歳になった時に祝うべきか、それとも満年齢で99歳を迎えた時に祝うべきか、悩みますよね。

数え年は、日本で古くから伝わる年齢の数え方です。生まれた瞬間を1歳とし、正月が来るたびに1歳年を重ねます。つまり、生まれるタイミングによっては生後1か月でも正月がくれば2歳に数えられるということです。

今ではあまり知られていない数え方ではありますが、白寿を迎える方々の多くは数え年で年齢を数えることもさほど珍しいことではなかったようです。

現代は、満年齢という年齢の数え方で統一されているため、数え年で年齢を答える機会はなくなりました。満年齢は生まれた瞬間を0歳とし、誕生日がくると1歳年を重ねるという数え方ですね。

白寿祝いの習慣が庶民に定着した頃は数え年でお祝いするのが一般的でしたが、現代は満年齢で99歳を迎えた時にお祝いする家庭が非常に多くなっています。

数え年でお祝いしても、満年齢でお祝いしてもどちらでも構いませんので、地域やその家に受け継がれた方法でお祝いしましょう。

白寿は、99歳のお祝いではありますが、数え年で99歳になった時に祝うべきか、それとも満年齢で99歳を迎えた時に祝うべきか、悩みますよね。

数え年は、日本で古くから伝わる年齢の数え方です。生まれた瞬間を1歳とし、正月が来るたびに1歳年を重ねます。つまり、生まれるタイミングによっては生後1か月でも正月がくれば2歳に数えられるということです。

今ではあまり知られていない数え方ではありますが、白寿を迎える方々の多くは数え年で年齢を数えることもさほど珍しいことではなかったようです。

現代は、満年齢という年齢の数え方で統一されているため、数え年で年齢を答える機会はなくなりました。満年齢は生まれた瞬間を0歳とし、誕生日がくると1歳年を重ねるという数え方ですね。

白寿祝いの習慣が庶民に定着した頃は数え年でお祝いするのが一般的でしたが、現代は満年齢で99歳を迎えた時にお祝いする家庭が非常に多くなっています。

数え年でお祝いしても、満年齢でお祝いしてもどちらでも構いませんので、地域やその家に受け継がれた方法でお祝いしましょう。

白寿のお祝いは、白寿を迎える方の状態に応じて無理のない方法で行うことが大事です。特に、よく選ばれるのが、食事会やプレゼントでお祝いする方法です。

白寿のお祝いは、白寿を迎える方の状態に応じて無理のない方法で行うことが大事です。特に、よく選ばれるのが、食事会やプレゼントでお祝いする方法です。

白寿のお祝いにプレゼントを贈る場合、どのようなものを贈れば喜んでもらえるのか、気になりますよね。白寿祝いを選ぶ際のポイントや予算、NGな品物について見てみましょう。

白寿のお祝いにプレゼントを贈る場合、どのようなものを贈れば喜んでもらえるのか、気になりますよね。白寿祝いを選ぶ際のポイントや予算、NGな品物について見てみましょう。

具体的に、どのような品物が白寿祝いに選ばれているのかご紹介します。

具体的に、どのような品物が白寿祝いに選ばれているのかご紹介します。

当店の名入れ酒は、白寿祝いのプレゼントにぴったりです。シンボルカラーの白にちなんだボトル、本物の手漉き和紙のラベルには、味わい深い文字で好きなメッセージやお名前を入れることができます。

当店の名入れ酒は、白寿祝いのプレゼントにぴったりです。シンボルカラーの白にちなんだボトル、本物の手漉き和紙のラベルには、味わい深い文字で好きなメッセージやお名前を入れることができます。

親が退職をしたり、お世話になった方が職場を離れることは、少なからずあなたの生活に変化をもたらすことでしょう。

もし、一緒に働いてきた人が退職するとなると、寂しさや心細さを感じるかもしれません。しかし、退職は、その方にとっては新たな人生の第一歩でもあります。

日本の平均寿命は世界の中でもトップレベルです。定年が60歳から65歳に引き上げられた会社も多く、これまでよりも長く会社に勤める方も増えました。

しかし、65歳といってもまだまだバリバリと働き続けられるほど元気な方も多いです。定年後は、趣味に没頭したりあちこちに旅行に出掛けたり、他の仕事を始めたりと、次の楽しみが待っています。

退職祝いは、退職する方のこれからの人生の門出を祝い、これまでの感謝の気持ちを伝えるものとなります。

退職する方との関係性や、退職理由は様々なケースが考えられますが、相手のことを想い、気持ちをしっかりと伝えましょう。

親が退職をしたり、お世話になった方が職場を離れることは、少なからずあなたの生活に変化をもたらすことでしょう。

もし、一緒に働いてきた人が退職するとなると、寂しさや心細さを感じるかもしれません。しかし、退職は、その方にとっては新たな人生の第一歩でもあります。

日本の平均寿命は世界の中でもトップレベルです。定年が60歳から65歳に引き上げられた会社も多く、これまでよりも長く会社に勤める方も増えました。

しかし、65歳といってもまだまだバリバリと働き続けられるほど元気な方も多いです。定年後は、趣味に没頭したりあちこちに旅行に出掛けたり、他の仕事を始めたりと、次の楽しみが待っています。

退職祝いは、退職する方のこれからの人生の門出を祝い、これまでの感謝の気持ちを伝えるものとなります。

退職する方との関係性や、退職理由は様々なケースが考えられますが、相手のことを想い、気持ちをしっかりと伝えましょう。

職場での退職祝いは、送別会やプレゼントで感謝の気持ちを伝えるのが一般的です。会社の場合は、それぞれの慣習に基づいて行われることが多いため、過去の例にならって計画していきましょう。

送別会やプレゼントは、部署ごとなど複数人で用意するケースが多いですが、場合によっては個人的に行うこともあるでしょう。

家族で退職祝いを行う場合は、食事会を開いたり、プレゼントを渡すなどが一般的です。

職場での退職祝いは、送別会やプレゼントで感謝の気持ちを伝えるのが一般的です。会社の場合は、それぞれの慣習に基づいて行われることが多いため、過去の例にならって計画していきましょう。

送別会やプレゼントは、部署ごとなど複数人で用意するケースが多いですが、場合によっては個人的に行うこともあるでしょう。

家族で退職祝いを行う場合は、食事会を開いたり、プレゼントを渡すなどが一般的です。

送別会の有無に関わらず、プレゼントを用意してお祝いするケースがとても多いでしょう。退職祝いのプレゼントを選ぶ際、困った時には以下のポイントを知っておくと役立ちます。

また、品物のなかには、失礼とされるものや縁起が悪いと言われるものなど、避けた方が良いものもありますので、あわせてご紹介します。

送別会の有無に関わらず、プレゼントを用意してお祝いするケースがとても多いでしょう。退職祝いのプレゼントを選ぶ際、困った時には以下のポイントを知っておくと役立ちます。

また、品物のなかには、失礼とされるものや縁起が悪いと言われるものなど、避けた方が良いものもありますので、あわせてご紹介します。

どんなに親しい間柄であっても、お祝いのプレゼントはきちんとマナーを守って渡したいものです。上司や先輩など、マナーに気を付けなければと注意する気持ちはあったとしても、そもそも何に気を付ければ良いのか分からなければ対策できませんね。

退職祝いを考える機会はこれからもあるでしょう。今回、マナーについて知っておくことで、今後にも役立ちます。

どんなに親しい間柄であっても、お祝いのプレゼントはきちんとマナーを守って渡したいものです。上司や先輩など、マナーに気を付けなければと注意する気持ちはあったとしても、そもそも何に気を付ければ良いのか分からなければ対策できませんね。

退職祝いを考える機会はこれからもあるでしょう。今回、マナーについて知っておくことで、今後にも役立ちます。

さて、ここからは退職祝いのプレゼントとしてよく選ばれる定番の品物についてご紹介します。

さて、ここからは退職祝いのプレゼントとしてよく選ばれる定番の品物についてご紹介します。

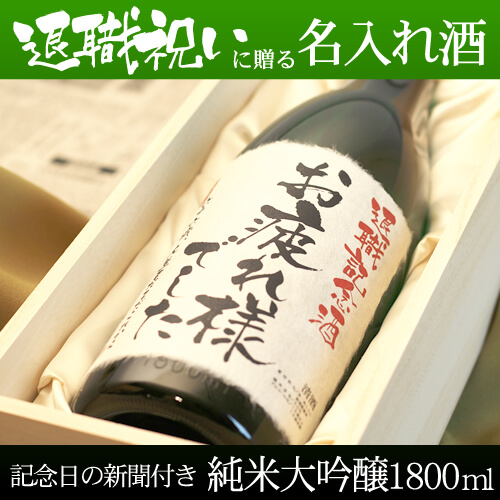

当店の名入れ酒は、退職祝いにぴったりのプレゼントになります。桐の箱に大切に入れ、風呂敷に包んだ状態でお届けできるため、宅配でプレゼントを贈る場合にも便利です。手漉き和紙のラベルには、退職される方のお名前やメッセージを味わい深い文字で入れることができます。

名入れ酒は、あっと驚くインパクト大のプレゼントになります。きっと、「自分のためだけにつくってもらえた」という満足感も感じてもらえるでしょう。さらに、当店の名入れ酒は記念日新聞つき。記念日新聞は、過去に実際に発行された新聞のコピーで、とても好評です。

いつの時代の記念日新聞を取り寄せるのかは、人によりさまざまです。退職祝いであれば、入社した頃のものが特におすすめ。社会人として働き始めた頃のことを懐かしく感じながら、思い出話が盛り上がることでしょう。

当店の名入れ酒は、退職祝いにぴったりのプレゼントになります。桐の箱に大切に入れ、風呂敷に包んだ状態でお届けできるため、宅配でプレゼントを贈る場合にも便利です。手漉き和紙のラベルには、退職される方のお名前やメッセージを味わい深い文字で入れることができます。

名入れ酒は、あっと驚くインパクト大のプレゼントになります。きっと、「自分のためだけにつくってもらえた」という満足感も感じてもらえるでしょう。さらに、当店の名入れ酒は記念日新聞つき。記念日新聞は、過去に実際に発行された新聞のコピーで、とても好評です。

いつの時代の記念日新聞を取り寄せるのかは、人によりさまざまです。退職祝いであれば、入社した頃のものが特におすすめ。社会人として働き始めた頃のことを懐かしく感じながら、思い出話が盛り上がることでしょう。

百寿は、100歳を迎える方の長寿をお祝いする行事です。長寿祝いはいくつかありますが、60歳の還暦などは長寿という言葉がピンとこない方もいるでしょう。それだけ日本の平均寿命が伸びたということでもありますが、100歳の白寿となればまさに長寿と呼べる年齢ですね。

おそらく、100歳を迎えた本人にとっても、人生の大きな節目を迎えることができたと実感できることでしょう。

百寿は、100歳を迎える方の長寿をお祝いする行事です。長寿祝いはいくつかありますが、60歳の還暦などは長寿という言葉がピンとこない方もいるでしょう。それだけ日本の平均寿命が伸びたということでもありますが、100歳の白寿となればまさに長寿と呼べる年齢ですね。

おそらく、100歳を迎えた本人にとっても、人生の大きな節目を迎えることができたと実感できることでしょう。

百寿をお祝いする際は、主役となるご本人の状態に配慮し、無理のないように行いましょう。お祝いの方法は様々ですが、食事会やプレゼントを贈ってお祝いされる方が多いです。

百寿をお祝いする際は、主役となるご本人の状態に配慮し、無理のないように行いましょう。お祝いの方法は様々ですが、食事会やプレゼントを贈ってお祝いされる方が多いです。

100歳の方にどのようなプレゼントを贈れば喜ばれるのか、想像がつかず困ってしまう方もいるでしょう。ここではプレゼント選びのポイントや注意点について解説します。

100歳の方にどのようなプレゼントを贈れば喜ばれるのか、想像がつかず困ってしまう方もいるでしょう。ここではプレゼント選びのポイントや注意点について解説します。

具体的に、百寿祝いによく選ばれているプレゼントをいくつかピックアップしてご紹介します。

具体的に、百寿祝いによく選ばれているプレゼントをいくつかピックアップしてご紹介します。

直接会ってお祝いすることが難しくても、インターネットで注文できるプレゼントであれば百寿のお祝いを安全に行うことが可能です。

当店の名入れ酒は、2020年に百寿祝いを行う方にぴったりのギフトです。

百寿のシンボルカラーの1つである、白色のボトルと本物の手漉き和紙のラベル、お祝いの品に相応しい桐箱と風呂敷でラッピングしています。

ラベルには、百寿を迎える方のお名前や、メッセージを入れることができます。

直接会ってお祝いすることが難しくても、インターネットで注文できるプレゼントであれば百寿のお祝いを安全に行うことが可能です。

当店の名入れ酒は、2020年に百寿祝いを行う方にぴったりのギフトです。

百寿のシンボルカラーの1つである、白色のボトルと本物の手漉き和紙のラベル、お祝いの品に相応しい桐箱と風呂敷でラッピングしています。

ラベルには、百寿を迎える方のお名前や、メッセージを入れることができます。

まずは、還暦について押さえておきましょう。

還暦とは、60歳を迎えたことをお祝いする行事です。

長寿をお祝いする行事の中でも、還暦は特に広く知られていますよね。還暦という言葉は、十二支(じゅうにし)と、十干(じっかん)の60種類の組み合わせが一巡することから、「生まれた時と同じ暦に還る」という意味で用いられるようになりました。

十二支はご存じの通り、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥ですね。十干は、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10種類。これらの組み合わせはちょうど60通りとなります。

まずは、還暦について押さえておきましょう。

還暦とは、60歳を迎えたことをお祝いする行事です。

長寿をお祝いする行事の中でも、還暦は特に広く知られていますよね。還暦という言葉は、十二支(じゅうにし)と、十干(じっかん)の60種類の組み合わせが一巡することから、「生まれた時と同じ暦に還る」という意味で用いられるようになりました。

十二支はご存じの通り、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥ですね。十干は、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10種類。これらの組み合わせはちょうど60通りとなります。

もともと、還暦祝いは数え年で61歳を迎える正月から節分までの間に行うのが習わしでした。数え年は、生まれた瞬間を1歳とする考え方で、誕生日ではなく1月1日に1つ年をとるという数え方です。

現在は、年齢の数え方を満年齢で数えるのが一般的となっています。ですから、数え年にこだわらず、満年齢で60歳を迎えるタイミングでお祝いする家庭が非常に多いです。

もともと、還暦祝いは数え年で61歳を迎える正月から節分までの間に行うのが習わしでした。数え年は、生まれた瞬間を1歳とする考え方で、誕生日ではなく1月1日に1つ年をとるという数え方です。

現在は、年齢の数え方を満年齢で数えるのが一般的となっています。ですから、数え年にこだわらず、満年齢で60歳を迎えるタイミングでお祝いする家庭が非常に多いです。

長寿祝いにはそれぞれテーマカラーがあることをご存じですか?還暦の場合は赤色で、これはよく知られていますよね。

赤いちゃんちゃんこや赤い座布団といった、還暦に対するイメージは定着しているでしょう。

では、なぜ還暦は赤色がテーマカラーなのでしょうか。その理由は、3つあると考えられています。

長寿祝いにはそれぞれテーマカラーがあることをご存じですか?還暦の場合は赤色で、これはよく知られていますよね。

赤いちゃんちゃんこや赤い座布団といった、還暦に対するイメージは定着しているでしょう。

では、なぜ還暦は赤色がテーマカラーなのでしょうか。その理由は、3つあると考えられています。

還暦祝いをする方法は様々です。主流なのは、食事会を開く方法と、プレゼントをあげる方法ではないでしょうか。

還暦祝いをする方法は様々です。主流なのは、食事会を開く方法と、プレゼントをあげる方法ではないでしょうか。

傘寿祝いは、80歳を迎えた方へのお祝いです。

なぜ、傘寿と呼ぶのか気になりますよね。

長寿祝いは、それぞれが語呂合わせのような形で名付けられています。傘寿については、「傘」という字を略字にしてバラバラにすると「八十」となることから名付けられてとされています。

長寿祝いは中国から伝わった風習ですが、もともと日本にも長寿を祝う習慣はありました。時代の流れとともに日本でかつてお祝いされていたものの一部は、現代では行われていないものもありますが、傘寿は長寿祝いが庶民に広がるようになった頃に日本でできたお祝いの1つです。

日本は、世界トップレベルの長寿国として知られています。平均寿命は男女ともに80歳を超え、もはや60歳の還暦は長寿祝いというイメージからはかけ離れ、人生の大きな節目のお祝いとして認識している人もいるでしょう。

そうしたことから、傘寿からが本当の長寿祝いらしいと感じる人もいるかもしれませんね。

長寿祝いは、60歳の還暦、70歳の古希、77歳の喜寿、そして80歳の傘寿と続き、それ以降もいくつかあります。喜寿と傘寿の間は3年ほどしかあいていないため、「本当にお祝いする必要があるの?」と思われるかもしれません。

しかし、高齢になると毎年お正月や誕生日を無事に迎えられることが、かけがえのないものとなります。ぜひ、傘寿のお祝いも何らかの形で行って差し上げましょう。

傘寿祝いは、80歳を迎えた方へのお祝いです。

なぜ、傘寿と呼ぶのか気になりますよね。

長寿祝いは、それぞれが語呂合わせのような形で名付けられています。傘寿については、「傘」という字を略字にしてバラバラにすると「八十」となることから名付けられてとされています。

長寿祝いは中国から伝わった風習ですが、もともと日本にも長寿を祝う習慣はありました。時代の流れとともに日本でかつてお祝いされていたものの一部は、現代では行われていないものもありますが、傘寿は長寿祝いが庶民に広がるようになった頃に日本でできたお祝いの1つです。

日本は、世界トップレベルの長寿国として知られています。平均寿命は男女ともに80歳を超え、もはや60歳の還暦は長寿祝いというイメージからはかけ離れ、人生の大きな節目のお祝いとして認識している人もいるでしょう。

そうしたことから、傘寿からが本当の長寿祝いらしいと感じる人もいるかもしれませんね。

長寿祝いは、60歳の還暦、70歳の古希、77歳の喜寿、そして80歳の傘寿と続き、それ以降もいくつかあります。喜寿と傘寿の間は3年ほどしかあいていないため、「本当にお祝いする必要があるの?」と思われるかもしれません。

しかし、高齢になると毎年お正月や誕生日を無事に迎えられることが、かけがえのないものとなります。ぜひ、傘寿のお祝いも何らかの形で行って差し上げましょう。

よく、長寿祝いは「数え年」で行うと紹介されていますね。この数え年の仕組みについて、現代の若い世代の人は分かりにくいと感じるのではないでしょうか。

結論から言うと、最近の長寿祝いは「満年齢」で行っても問題ないとされ、実際に満年齢で80歳を迎えた頃にお祝いする家庭が非常に多くなっています。

しかし、80歳の傘寿を迎える方の世代では、数え年として年齢を数える習慣が残っているかもしれませんので、どのタイミングでお祝いするのかは話し合っておいた方が良いでしょう。

よく、長寿祝いは「数え年」で行うと紹介されていますね。この数え年の仕組みについて、現代の若い世代の人は分かりにくいと感じるのではないでしょうか。

結論から言うと、最近の長寿祝いは「満年齢」で行っても問題ないとされ、実際に満年齢で80歳を迎えた頃にお祝いする家庭が非常に多くなっています。

しかし、80歳の傘寿を迎える方の世代では、数え年として年齢を数える習慣が残っているかもしれませんので、どのタイミングでお祝いするのかは話し合っておいた方が良いでしょう。

長寿祝いには、それぞれシンボルカラーがあることをご存じですか?還暦の赤色はあまりにも有名ですが、傘寿の場合は黄色です。

もっと具体的に言うと、黄色や金茶色、金紫色がシンボルカラーとなっています。そのため、傘寿祝いのギフト用のものの中には、黄色や紫色が使われていることがあります。

そのため、傘寿のシンボルカラーが黄色と紫色のどちらなのか、混乱するかもしれません。これには様々な説があり、どちらが正解と言えない状況です。

しかし、傘寿のシンボルカラーは黄色だとし、黄色にちなんだものが多く販売されています。どちらでも問題ありませんが、70歳の古希、77歳の喜寿はともに紫色がシンボルカラーになるため、黄色を選ばれるケースが多いようです。

黄色は、昔から縁起の良い色だとされてきました。色の印象からもわかるように、とても明るく元気な気持ちになれるような色ですよね。黄色は幸せを呼ぶ色と言われたり、中国の皇帝を表す色だったりと、大切にされてきた色であることから、傘寿祝いにはぴったりなのではないでしょうか。

長寿祝いには、それぞれシンボルカラーがあることをご存じですか?還暦の赤色はあまりにも有名ですが、傘寿の場合は黄色です。

もっと具体的に言うと、黄色や金茶色、金紫色がシンボルカラーとなっています。そのため、傘寿祝いのギフト用のものの中には、黄色や紫色が使われていることがあります。

そのため、傘寿のシンボルカラーが黄色と紫色のどちらなのか、混乱するかもしれません。これには様々な説があり、どちらが正解と言えない状況です。

しかし、傘寿のシンボルカラーは黄色だとし、黄色にちなんだものが多く販売されています。どちらでも問題ありませんが、70歳の古希、77歳の喜寿はともに紫色がシンボルカラーになるため、黄色を選ばれるケースが多いようです。

黄色は、昔から縁起の良い色だとされてきました。色の印象からもわかるように、とても明るく元気な気持ちになれるような色ですよね。黄色は幸せを呼ぶ色と言われたり、中国の皇帝を表す色だったりと、大切にされてきた色であることから、傘寿祝いにはぴったりなのではないでしょうか。

傘寿祝いは、食事会を開いたり、プレゼントを渡してお祝いする方法がよく選ばれています。ここでは、傘寿祝いをする際の注意点を含めて見てみましょう。

傘寿祝いは、食事会を開いたり、プレゼントを渡してお祝いする方法がよく選ばれています。ここでは、傘寿祝いをする際の注意点を含めて見てみましょう。

では、プレゼントを選ぶ際のポイントをまとめてご紹介します。

では、プレゼントを選ぶ際のポイントをまとめてご紹介します。

2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、思いがけず生活の変化を余儀なくされた方が多いでしょう。外出自粛、飲食店や商業施設の休業、テレワーク…。オリンピックの延期以外にも、身近なところで様々な変化が起こっています。

こうした事情から、傘寿祝いについても、定番の方法が必ずしも良いとは言えなくなりました。今回ご紹介した方法や内容によっては、見直すべきところもあるということです。

例えば、外食や旅行。そして、遠方の家族の帰省ですね。これらは、新型コロナウイルスの感染リスクがあるうちは、避けた方が良いお祝いの方法と言わざるを得ません。

外食や旅行は、感染リスクが少なくなって安全に安心して行える時期を待つべきですね。きっと、こうした事情は、傘寿を迎える方も分かってくれることでしょう。

何より大切なのは、傘寿の迎える方の健康を守ることです。そして、傘寿をお祝いする家族や身の回りの方の健康を守ることです。

2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、思いがけず生活の変化を余儀なくされた方が多いでしょう。外出自粛、飲食店や商業施設の休業、テレワーク…。オリンピックの延期以外にも、身近なところで様々な変化が起こっています。

こうした事情から、傘寿祝いについても、定番の方法が必ずしも良いとは言えなくなりました。今回ご紹介した方法や内容によっては、見直すべきところもあるということです。

例えば、外食や旅行。そして、遠方の家族の帰省ですね。これらは、新型コロナウイルスの感染リスクがあるうちは、避けた方が良いお祝いの方法と言わざるを得ません。

外食や旅行は、感染リスクが少なくなって安全に安心して行える時期を待つべきですね。きっと、こうした事情は、傘寿を迎える方も分かってくれることでしょう。

何より大切なのは、傘寿の迎える方の健康を守ることです。そして、傘寿をお祝いする家族や身の回りの方の健康を守ることです。

傘寿のお祝いのプレゼントには、おめでたい席に相応しい名入れ酒がおすすめです。

当店の名入れ酒は、傘寿のシンボルカラーである美しく上品な黄色のボトルと、本物の手漉き和紙のラベルで世界に1つだけのお酒が作れます。ラベルに書かれる文字は、ご本人の名前をメインにすることも可能。「これからも長生きしてね」などのメッセージも入れることができます。

プレゼントに相応しく、桐箱に入った状態で風呂敷に包みお届けします。離れて暮らす家族から傘寿を迎える方へのプレゼントにもぴったりですし、同居している方であってもプレゼント選びのための外出をしなくて良いため安全に手配できます。

傘寿のお祝いのプレゼントには、おめでたい席に相応しい名入れ酒がおすすめです。

当店の名入れ酒は、傘寿のシンボルカラーである美しく上品な黄色のボトルと、本物の手漉き和紙のラベルで世界に1つだけのお酒が作れます。ラベルに書かれる文字は、ご本人の名前をメインにすることも可能。「これからも長生きしてね」などのメッセージも入れることができます。

プレゼントに相応しく、桐箱に入った状態で風呂敷に包みお届けします。離れて暮らす家族から傘寿を迎える方へのプレゼントにもぴったりですし、同居している方であってもプレゼント選びのための外出をしなくて良いため安全に手配できます。